透明水彩の罠!?紙フニャ回避術に海外も興奮!

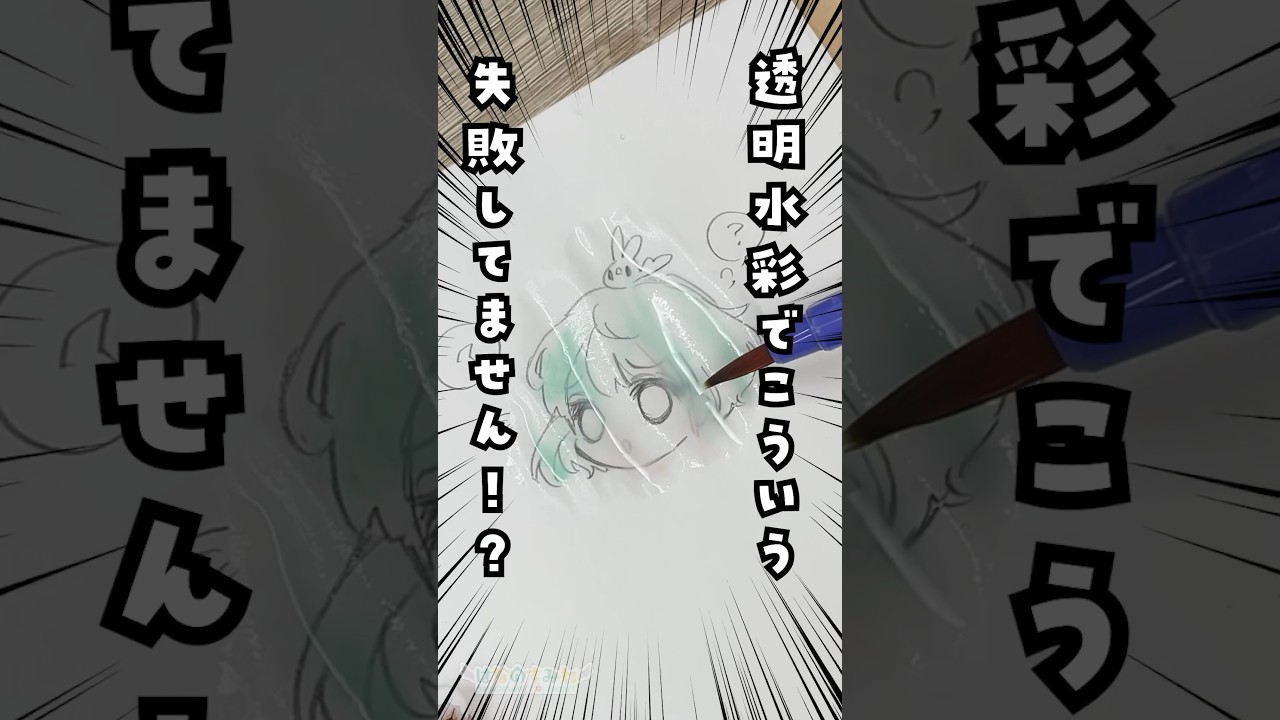

今回のYouTube動画は、人気イラストレーターのはなのすみれさんが、透明水彩で絵を描く際に紙がふやけてしまう原因と、その回避方法を解説する#shorts動画です。透明水彩を始めたばかりの人が陥りやすいミスについて、わかりやすく解説しています。そんな動画に対する海外の反応は、どのようなものがあるのでしょうか?

熱意あふれる応援メッセージ

あなたのエネルギー、マジ最高だぜ!☺️ そして、もちろん絵もチョー素晴らしい!

あなたの表現と芸術への喜びが大好き!あなたは本当にアメージングで、めちゃくちゃ魅力的なアーティストだ!マジで最高だからこの調子で頑張ってくれ!👍 アートの世界をさらに偉大にしようぜ!Yuppy! 🦜 もっとあなたの作品が見たいし、コンテンツももっとくれ!きゃあああああああ!✨🌟🫠

今回の動画に対する海外の反応を見ると、透明水彩の技術的な面だけでなく、はなのすみれさんの情熱的な表現や芸術への喜びといった、日本人アーティストの姿勢そのものに強く惹かれているようですね。技術的なノウハウは普遍的でも、それを伝える熱意や独特の表現は、日本のアーティストならではの魅力かもしれません。こうした細やかなこだわりや情熱こそが、日本の芸術を特別なものにしているのかもしれませんね。

水彩画の紙がふにゃふにゃになる問題、私も英国で美術の授業を受けた時に苦労しました。先生に相談したら水張りという方法を教えてもらい、試してみたら上手くいったんです。

💡 豆知識

日本の透明水彩の歴史は、明治時代に西洋画の技法と共に輸入されたのが始まり。当初は油絵の具の代用品として使われることが多かったけれど、独自の発展を遂げて、繊細な表現や淡い色彩を活かした風景画などが多く描かれるようになりました。日本画の技法を取り入れたり、和紙との相性を追求したりしながら、日本ならではの透明水彩の文化が育まれたんです。さて、近年、海外のアーティストたちが日本の透明水彩に注目しているのは、その独特な透明感と発色にあるんじゃないかな。日本のメーカーが作る透明水彩絵の具は、粒子が細かく、色が鮮やかで、重ね塗りをしても濁りにくいのが特徴。海外の絵の具とは違った繊細な表現ができると評判なんです。また、日本の風景や文化をモチーフにした透明水彩の作品がSNSなどで広まり、その美しさに魅了された人も多いみたい。日本の透明水彩は、海外のアーティストにとって、新たな表現の可能性を広げる魅力的なツールとして認識されているんですね。

英語

🕒 2025-11-03T16:08:17Z